![]()

この内容は2024年7月時点のものです。

指定難病の患者さんに対して、医療費の助成だけでなく、必要に応じて車いすや歩行補助つえなど身体機能を補う補装具の購入費を助成したり、居宅介護サービスなどの福祉サービスを提供したりする制度です。

・障害者総合支援制度

指定難病の医療受給者証を持っている方や身体等に障害のある方が利用できます。支援の中には障害者手帳の取得が必要となる場合もあります。

・医療費助成制度での介護サービス

指定難病の医療受給者証を持っている方が利用できます。

·介護保険制度

65歳以上で介護や支援が必要な方、または40~64歳で厚生労働省が定める特定疾病※に該当し、介護が必要な方が利用できます。

※:がん【がん末期】、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

いずれも、公共の窓口に申請することで受けられる支援制度です。

お住まいの都道府県や市区町村の担当窓口、難病相談・支援センターにお問い合わせください。

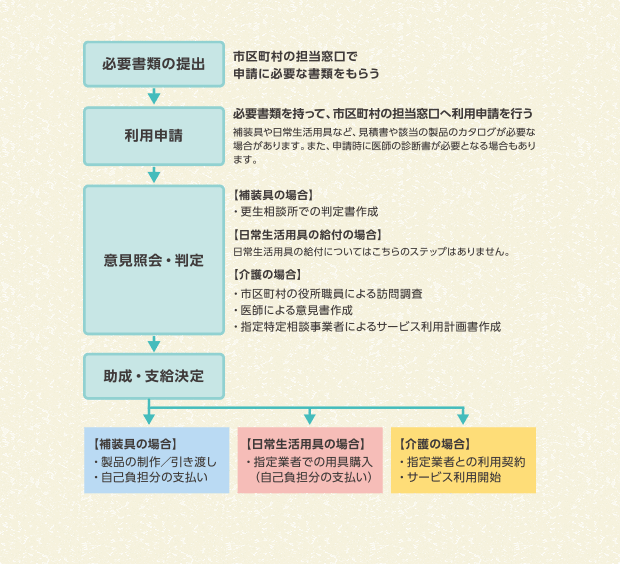

サービスを利用したい場合は、市区町村の担当窓口に申請を行います。

助成は所得に応じて自己負担が生じる場合があります。

申請に必要な書類の詳細については市区町村の担当窓口にご確認ください。担当窓口について、詳しくは各自治体の特定疾患治療研究事業等の担当窓口にご確認ください。

ライソゾーム病の患者さんは、指定難病の医療受給者証を取得しており、市区町村に必要と認められれば障害福祉サービスなどを受けることができます。サービスには、居宅介護サービスなどの介護給付、自立訓練サービスや就労移行支援サービスなどの訓練等給付があります。また、自立して生活するために必要と認められた場合、車いすや歩行器などの補装具※購入費の助成が受けられます。

重い障害のある方は、特殊寝台(介護ベッド)や、入浴補助用具などの日常生活用具の給付または貸与が受けられます。

※:義肢、装具、座位保持装置、盲人用安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、座位保持いす(18歳未満の方のみ)、起立保持具(18歳未満の方のみ)、歩行器、頭部保持具(18歳未満の方のみ)、排便補助具(18歳未満の方のみ)、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

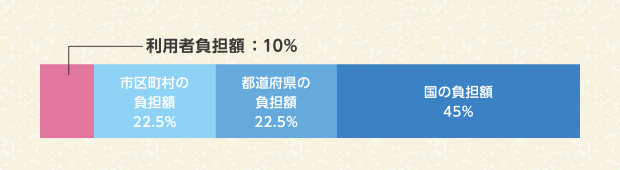

補装具の購入または修理にかかる費用から利用者負担額を除いた額を、補装具費として、国や都道府県、市区町村が負担します。

また、利用者負担額は原則1割負担ですが、世帯の所得に応じ、負担上限額(月額)が設定されています。

負担の例

補装具の利用者負担上限額(月額)

| 生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |

|---|---|---|

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |

一定以上の障害が続く状態になると、障害者手帳が交付される場合があります。障害者手帳を取得すると、お住まいの地域のサービス内容や、障害の重さ(等級)に応じて、さまざまな支援が受けられます。

障害者手帳を取得した方への支援の一例

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、咀嚼機能、肢体、心臓機能、腎臓機能などに障害のある人に交付されます。手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

お住まいの市区町村によって支援の内容は少しずつ異なり、等級や所得などの条件がある場合もあります。また、JRの運賃割引の場合は駅の窓口で申請を行う必要がある等、サービスの実施主体によって申請先が異なります。

障害者手帳を取得した方が受けられる支援について、市区町村ごとにサービスを説明した資料の提供がありますので、まずは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。