![]()

小児慢性特定疾病の患者さんに対して、日常生活に必要な用具の購入費の助成をしたり、ホームヘルパーによる居宅介護サービスなどの福祉サービスを提供したりする制度です。

・ 小児慢性特定疾病における日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となり、医療受給者証を持っており、特定の要件に該当する方が利用できます。

・ 障害者総合支援法

日常生活に支障があると認められた方が利用できます。

・ 児童福祉法

日常生活に支障があると認められた18歳未満の方が利用できます。

いずれも、公共の窓口に申請することで受けられる支援制度です。

お住まいの都道府県や市区町村の担当窓口、難病相談・支援センターにお問い合わせください。

日常生活で必要になった用具や、家族の介護負担を軽減する用具の給付を受けることができる制度です。小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている方が制度の対象となります。

小児慢性特定疾病における日常生活用具給付事業の対象となる生活用具は18品目です。例えば、発汗障害がある場合にはクールベスト、呼吸器に障害があり吸入が必要な場合はネブライザーなど、認定されると購入費が助成されます。

給付には申請が必要です。購入後に申請の場合は給付の対象とならない市区町村もありますので、購入前に市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

また、車いすの耐用年数は制度で約6年間と示されていますが、1度購入した車いすは20歳を超えて使用しても問題ありません。

| 種目 | 対象 |

|---|---|

| 便器 | 常に排泄の介助が必要となる方 |

| 特殊マット(褥瘡の防止や失禁による汚染または損耗を防止できる機能がある) | 寝たきりの状態にある方 |

| 特殊便器(足踏ペダルにて温水温風を出すことができる) | 手・腕に障害のある方 |

| 特殊寝台(腕、脚などの訓練のできる器具を付け、使用する方の頭部と脚部の傾斜角度を調整することができる) | 寝たきりの状態にある方 |

| 歩行支援用具(転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの用具) | 足に障害があり歩行支援が必要な方 |

| 入浴補助用具(入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水を補助) | 入浴に介助が必要な方 |

| 特殊尿器 | 自力で排尿できない方 |

| 体位変換器 | 寝たきりの状態にある方 |

| 車いす | 足に障害のある方 |

| 頭部保護帽 | 発作等で頻繁に転倒する方 |

| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある方 |

| クールベスト | 体温調節が著しく難しい方 |

| 紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が欠けていて、 がんや神経障害を起こすことがある方 |

| ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある方 |

| 動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) |

人工呼吸器の装着が必要な方 |

| ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した方 |

| ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した方 |

| 人工鼻 | 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な方 |

小児慢性特定疾病の患者さんおよびそのご家族の負担を軽減するとともに、長期療養をしている患者さんの自立や成長を支援するための制度です。

制度には次のようなものがありますが、都道府県等により異なりますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

●相談支援事業

医師等が患者さんのご家族に対して家庭看護、食事・栄養および歯科保健に関する指導を行うとともに、福祉制度の紹介、精神的支援、学校との連絡調整、その他日常生活に関して必要な内容について相談を行います。

●小児慢性特定疾病自立支援員の配置

やむを得ずご家庭における療育を余儀なくされていて、在宅指導の必要がある患者さんに対し、医師等が必要に応じて訪問指導を実施します。

●療養生活支援事業(レスパイト)

医療施設で小児慢性特定疾病の患者さんを一時的に預かり、必要な療養上の管理、日常生活上のお世話などを行います。

●相互交流支援事業

小児慢性特定疾病の患者さんが相互に交流することで、コミュニケーション能力の向上等を図り、自立促進を支援します。

その他、介護者支援、学習支援などを設けている場合があります。

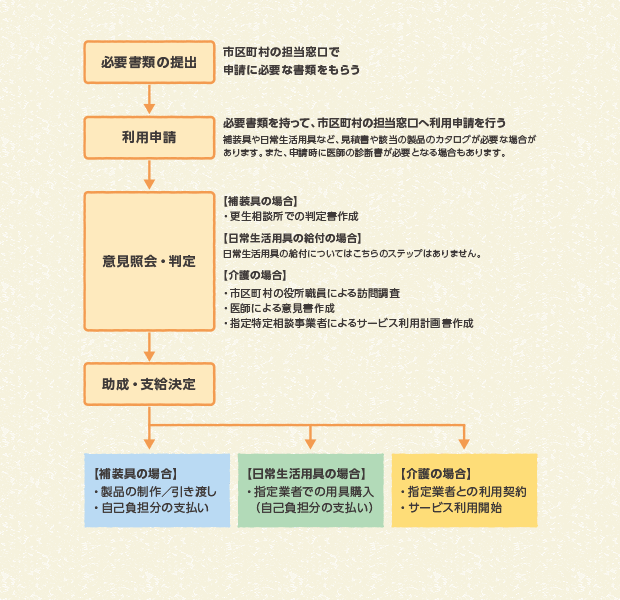

サービスを利用したい場合は、市区町村の担当窓口に申請を行います。

申請に必要な書類の詳細については市区町村の担当窓口にご確認ください。

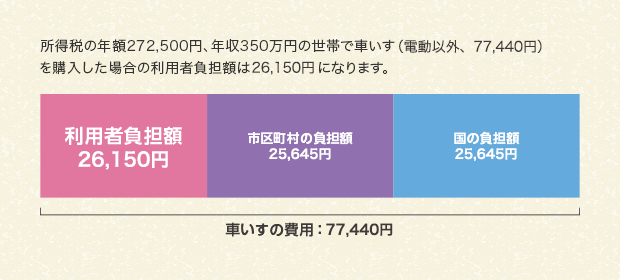

用具の購入にかかる費用から利用者負担額を除いた額を、国や市区町村が負担します。利用者負担額は、世帯の所得に応じ、負担上限額が設定されています。

詳しくは市区町村の担当窓口でご確認ください。

負担の例

一定以上の障害が続く状態になると、障害者手帳が交付される場合があります。障害者手帳を取得すると、お住まいの地域のサービス内容や、障害の重さ(等級)に応じて、さまざまな支援が受けられます。

障害者手帳を取得した方への支援の一例

手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

●療育障害者手帳の交付

おおむね18歳までに知的障害や発達障害が現れ、日常生活に特別な援助が必要とする人に交付されます。

●身体障害者手帳の交付

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、咀嚼機能、肢体、心臓機能、腎臓機能などに障害のある人に交付されます。

お住まいの市区町村によって支援の内容は少しずつ異なり、等級や所得などの条件がある場合もあります。また、JRの運賃割引の場合は駅の窓口で申請を行う必要がある等、サービスの実施主体によって申請先が異なります。

障害者手帳を取得した方が受けられる支援について、市区町村ごとにサービスを説明した資料の提供がありますので、まずは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

●施設に通って受ける支援

支援が必要な障害のある方が、日常生活の中で行う基本的な動作ができるように指導や訓練などを受けるものです。学校に通う年齢の障害のある方を対象に、放課後や長期休暇中に訓練を行うものもあります。

●施設に入所して受ける支援

児童相談所などで必要だと認められた障害のある方が、施設で暮らしながら介護を受けたり、身体能力などの維持・向上のための訓練などの支援を受けるものです。入所施設には医療型もあり、医療型施設では介護などに加え、治療や看護も行われます。

施設に通って受ける支援を希望する場合は、市区町村にお問い合わせください。また、施設に入所して受ける支援を希望する場合は、児童相談所にお問い合わせください。