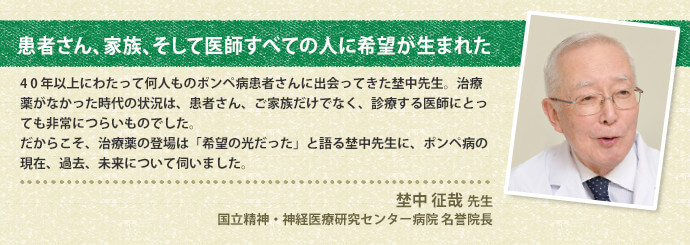

治療法のなかった時代の医師の苦しさ

- ポンペ病は希少疾患ですが、現在は治療のできない病気ではありません。治療薬がある今、大切なのは早期診断、早期治療です。

日本のポンペ病をめぐる状況が大きく変わったのは2007年でした。治療薬が日本で承認されたのです。患者さん、ご家族に希望の光が射し込みました。それ以前の治療薬がない時代は、患者さん、ご家族、そして診断する医師にとっても非常につらいものでした。

- ポンペ病と診断しても、その後に「こうして治療していきましょう」と前向きな話ができなかったのです。治療法がなかった当時、乳児型の患者さんの多くは2歳までに亡くなっていました。遅発型は乳児型よりも進行は遅いのですが、症状は確実に進み、車椅子や人工呼吸器が必要となり、最終的には寝たきりの生活を送らなければなりませんでした。

忘れられない表情がある

- 私が初めてポンペ病を診断したのは、この病院に赴任して間もなくですから、40年以上前になります。生まれたばかりの赤ちゃんで、呼吸が満足にできず、筋肉に異常があるのはすぐわかりました。筋組織を調べ、これはポンペ病だと。診断がついたにもかかわらず治療法がなかったため、その子は数カ月後に亡くなってしまいました。

- 接してきた患者さんの顔を頭に浮かべて、「今なら……」という思いにふけることもあります。治療薬の登場前は、できることといえば関節が固まらないようにリハビリを行うことくらいでした。

- 私が最も長く診ている患者さんは、10歳のときにポンペ病と診断された女性です。しばらくは自分の足で歩いていたのに、次の年は車椅子になり、やがて人工呼吸器が必要になり、病気が少しずつ進むのを受け入れるしかありませんでした。

- 20歳の頃に「もうすぐ日本でも治療薬が承認される」と話したときの、彼女の輝く表情は忘れられません。治療を始めると、状態が安定しました。彼女が歯科技工士として働く姿を見るのは、医師として最高の幸せでした。今は30代。信越地方でご両親と一緒に暮らしていますが、2週間に1回、自分で車を運転して、東京の当院に通っています。

患者に寄り添う、という思いは変わらない

- 治療薬の登場は、患者さんの希望になると同時に、医師たちにも大きな影響を与えたと思います。

- 私の中で変わらないのは、患者さんに向き合うときの意識です。子どもの頃、肺炎で危ない状況だった私を救ってくれたのは、ひと晩そばにいてくださった小児科のお医者さんでした。それをきっかけに小児科医を志し、これまで多くの患者さんと接してきました。

- よく「埜中先生の診察時間は長い」といわれます。子どもさんが今どういう状態なのか、どこに困りごとがあるのかは、ある程度時間をかけて診察をしないとわかりません。

小さな子どもなら、おもちゃで一緒に遊ぶこともあります。遊びながら、体の動きを確認することもできるからです。そうやって、一人ひとりの患者さんに寄り添うことが、治療の始まりではないでしょうか。

自分の知識、経験を次の世代に

- 遅発型(2歳~成人)の場合、本人に自覚がないため診断に時間がかかることもありますが、一つの目安になるのは階段の上り下り。以前はラクに上り下りできていたのに、無意識のうちに手すりを使うようになったら、それは病気のサインの一つかもしれません。

- ポンペ病の検査方法も進歩していますし、今後、新しい治療薬、治療法が開発されていくでしょう。今後に向けての私の務めは、検査や、患者さんと接する中で培ってきた知識、経験を次の世代に引き継ぐこと。そして、ポンペ病のような希少疾患の存在を、もっと広く知ってもらうための働きかけです。時間の許す限り真摯に、誠意を持って向き合いたいですね。

※この内容は2018年11月30日時点のものです。

![]()