指定難病医療費助成制度成人

この内容は2019年12月時点のものです。

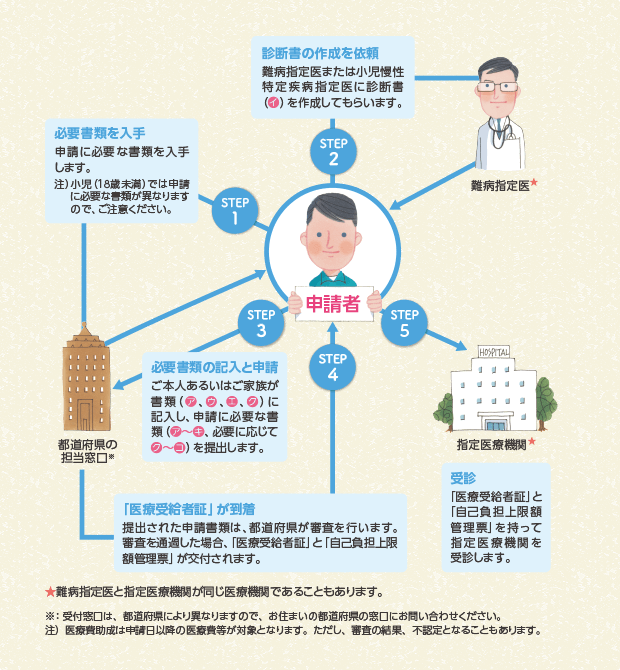

申請手続きの流れ

- 医療費助成制度を利用するには、医療受給者証の交付手続きが必要です。

交付申請の流れ

-

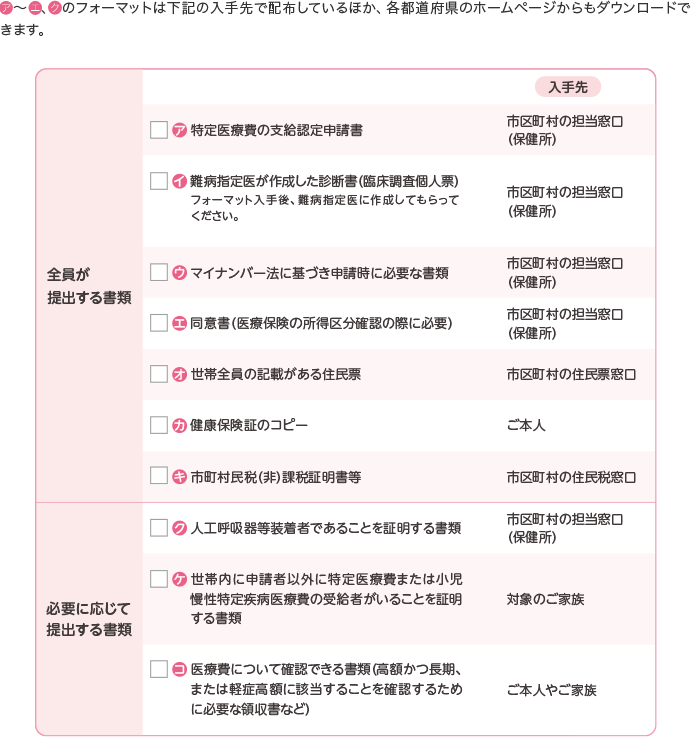

必要な書類

-

申請にあたって

- 多くの場合、申請から医療受給者証の交付までには数ヵ月程度かかります。申請日から医療受給者証を受け取るまでに指定医療機関を受診し、支払った医療費は、申請日にさかのぼり払い戻しを受けることができます。

医療受給者証の有効期間は、申請日から1年です※。継続して医療費の助成を受ける場合は、更新手続きを行う必要があります。手続きの際には、難病指定医または協力難病指定医に、更新に必要な診断書を作成してもらいます。なお、協力難病指定医は、更新の場合のみ診断書の作成が認められています。

申請に必要な書類や手続きの流れは都道府県ごとに異なる場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村の役所窓口にお問い合わせください。

- ※:初回は自治体によって異なる場合もあります。

- 参考

-

- 役所窓口で「ファブリー病なので、医療費助成を受けるための申請をお願いします」とお伝えしたのですが、話が中々通じませんでした。なぜでしょうか?

-

![]()